中間考査対策について

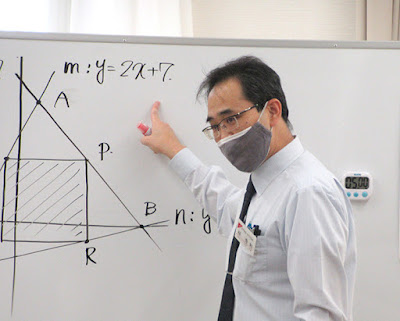

【 ジェイ教育セミナー花北本校 林 】

皆さんの中学校は中間考査がありますか?(ありましたか?)

最近の様子を見ていると、中間考査のある学校が減ってきたように感じています。

中間考査がある中学の方は良いのですが、ない中学の方は以下の演習をお勧めします。

私は、中間考査や期末考査などの定期考査は、それまで学習してきたことを総復習できる格好のチャンスだと思っています。そのチャンスをどのように生かすのかが重要になります。

では、ジェイの定期考査対策授業の上手な受け方についてお話ししましょう。

【定期考査対策授業の演習について】

定期考査対策授業では、基本的に学校で習った範囲のトレーニングをしていきます。

これは、単なる復習ではなく「自分一人で問題を解ききることができるレベル」にまで皆さんの力を引き上げることが目的です。

皆さんは、塾の授業で予習をします。その後、学校の授業でもう1回同じ単元を学習します。

さて、この段階でテストのときに自分一人で解ききることができるレベルにまで到達しているでしょうか?

勉強が得意で、一度聞いただけでできるようになっている生徒さんもいます。しかし、大半の生徒さんは違います。

塾の授業⇒塾の宿題⇒学校の授業⇒学校の宿題(テスト前に出るワークなど)で練習を重ねてきます。

これは、数学の計算方法などの「部品」を授業や宿題を通じて磨き上げていっている段階です。それらの部品をもっと大きな「機械」に組み上げていくのが定期考査対策なのです。

「計算ができるようになった。」「単語が書けるようになった。」だけでは、テストで早く正確に解くことができるようにはなっていません。問題を解くときのポイントがどこにあるのかをしっかりと見抜く必要があります。それをトレーニングして身につけていく必要があるのです。しっかり演習(トレーニング)をしてください。

【学校のワークなどについて】

「学校のワークをどうしたらよいのか」という質問をよく聞きます。

部活なども段々コロナ前に戻ってきているようで、生徒の皆さんからは「時間がない」ということも聞きます。しかし、テスト前は「学校のワーク」などをしっかり家でする時間を作ることが大切です。

(学校の休み時間などを隙間時間として利用するのも賢い時間の使い方だと思います。)

そのときに、間違った問題に印をつけておくこと。付箋紙を貼って、何故間違ったのかを書き込んでおくのも良いと思います。そうすれば、テスト直前にどの問題をやり直せばよいのかが簡単にわかりますし、同じ間違いをしなくなります。また、塾の直前特訓などで質問をするときに、どの問題を聞けばよいのかすぐにわかるようになります。ただ、解答解説をよく読んで「どの部分が分からないのかをはっきりさせておく」ことが大切です。

定期考査対策授業では、タイムトライアルなど「短時間で多くの問題を解く」など緊張感をもって演習することもあります。楽しんでください。

中間考査がない人も、今回の「中間考査対策授業」でテスト勉強の仕方を覚えてください。また、中間考査がある(あった)人は、必ず良かった点・悪かった点を見つけておいてください。次回のテスト勉強に役立つと思います。

中3生は、失敗できないテストが続きます。だからこそ失敗した場合の反省が大切になります。失敗を次の成功に生かせるように頑張りましょう。