I wish

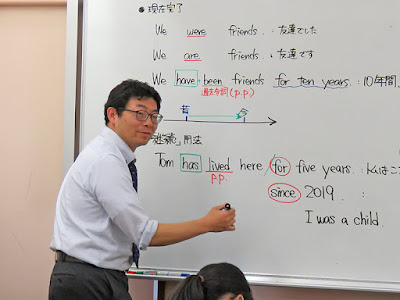

【 ジェイ教育セミナー手柄駅東校 久米田 】 中3英語で「仮定法」の授業が始まりました。 I wish I could win the lottery. :「宝くじが当たるといいのになあ。」 というふうに妄想を英文にできるので、心なしか生徒たちも楽しそうです。 ふだんは宝くじなんていう確率の低いギャンブルには手を出さないようにしているのですが、今年は当たりそうな気がします。 中学校3年生のAさんが、「わたし、四字熟語の※①『朝三暮四』が好きなんですよ。カンタンに騙されるお猿さんて、かわいくないですか?」と闇バイトのリクルーターのようなことを言っているのを聞いて、昔の記憶がよみがえりました。 私が紅顔の美少年だった中学生の頃、「お前の座右の銘は何だ」と、父が突然尋ねてきました。 「・・・※②『晴耕雨読』」と答えると、「年寄くさい奴め。お前には燃えるような大志や未来に広がる展望というものはないのか!」と叱られ、「勝手に失望して怒り出すとか、理不尽な親父だ」と思ったものですが、馬齢を重ねた今頃になって、不甲斐ない息子を持った父の気持ちが理解できるようになりました。 今、好きな四字熟語は何かと問われれば、※③『盲亀浮木』でしょうか。 11月某日、トイレに腰かけて、ふと腕時計を眺めると「11:11:11」でした。 秒の表示が止まっていて、「あれ、壊れた?」と思ったら動き出しました。(なお、秒針などが止まったように錯覚するこの現象は「クロノスタシス」といいます) たまたま見た時計が、1のゾロ目という奇跡! 1日24時間=86400秒だから、86400分の1の確率です。さらに11月ということは、86400×12か月=103万6800分の1。 トイレから出た後、「さっきトイレでスゴイのを見たよ!」と、ダイニングにいた妻に興奮気味に話しかけると、「やめて、そういうの。ほんと聞きたくないから」と、何を誤解しているのかあからさまに嫌な顔をします。 いいから、いいから!と無理やり先ほどの奇跡体験を教えてあげたら、「ああ、私もよくある」というではありませんか。 いや、「よくある」はないやろ!11月11時11分11秒って、コイントスで20回連続ウラが出る確率(104万8576分の1)と同じくらいやで!と力説しても反応が薄い。全然感動が伝わらない。 「そもそも、その確率の計算、合って...