「プログラミング体験会」を実施します!!

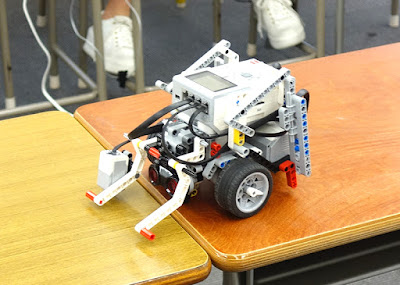

【 ジェイ教育セミナー プログラミング担当 北野 】 1976年から2016年まで連載されていた、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』という漫画があります。警察官の両津勘吉が主人公で、同僚や周辺の人と繰り広げるギャグ漫画です。 ストーリーの中では、当時の最先端テクノロジーや流行を扱ったエピソードも多く、当時としては、時代を先取りした奇抜な発明品がいくつも描かれていました。例えば、今では当たり前となっている「お掃除ロボット」が1981年には、「オンラインシステム」についても1988年には描かれており、作者の予言について、読者の間で話題にあがることもありました。 漫画だけでなく、小説や映画などで描かれていたテクノロジーや社会の様相が、技術の進歩で実現されている例は少なくありません。まだ実現に至っていないアイディアも、遠くない将来に実現するかもしれません。実現に至るには、技術の進歩はもちろん、人間がプログラミングすることが必要不可欠となります。 ジェイでは、この4月3日に「プログラミング体験会」を実施します。プログラミング授業に興味はあるが、「授業がどのようなものか」「初めてでも大丈夫なのか」といった疑問を解決していただける良い機会ですので、皆様のご参加をお待ちしております。 ※大手前校の体験会(13:00~14:30)に関しましては、満員御礼・キャンセル待ちとなっております。龍野校・西飾磨校の体験会へお越しください。 【追記】西飾磨校も満員御礼になりました。